フィンガータッティングというジャンル?

があるんですね。

まずはご覧ください。

フランスのSamsung Galaxy SIIの

プロモーションムービーでした。

あるデジタル系プランナーの日記

フィンガータッティングというジャンル?

があるんですね。

まずはご覧ください。

フランスのSamsung Galaxy SIIの

プロモーションムービーでした。

先日、インタラクティブを中心とした広告/キャンペーンを得意とする制作会社、BIRDMANさんのFWA webTV(※)を見て思ったこと。

ダラッとモードで書きます。

※FWA TV

世界中の素敵サイトを収集しているFWAが

たまに、きまぐれで(?)世界の制作会社をダダ漏れ中継。

ユニークなオフィスが見られて楽しい。

僕らはサラリーマンだけど、ものをつくるところにいる。

つくるといっても製造・生産ではなくて創造。

だから創造性をとじこめる空気や環境は極力吹き飛ばして、風通しのいい、クリエイティビティを発揮したがってる人を迎え入れる【場づくり】をしないと(と、ワイデンのCDも言ってた )。

そして何よりも、スタッフみんなが【場を維持したい】と思う空気が大事。

週1だったけど、宣伝会議コピーライター養成講座・中村組の空気は最後まで良かった。場はハコとヒトがつくるんだな。

オフィスが“かっこいい”のも大切なポイント。

FWA TVに出るBIRDMANさんやワンテンさんのような制作系だけでなく、GoogleやApple、Facebook、ユニクロのオフィスにそれぞれのアイデンティティがあるのも、きっと【場のチカラ】を信じ、各社なりの理念のもとに場ヂカラを理解しているからだろう。

そもそも彼らはサービスや商品をいい感じに提供する【場】=サイト、iPhone、SNS、売り場で成り立っているから、よく分かっている。社員の士気を高め、離職率をへらすための工夫というか礼儀でもある。

つまり単なるおしゃれオフィスって話でもないのだ。それが表面上は「かっこいー」になってるだけで。美意識を持て!ってこと。

権威を借りるわけではないけれど、以前、佐藤雅彦さんが仰っていたこと。

熱中している時ってどういう時かというと、自分がない状態なんですよ。で、自分がないってことほど幸せなことはないんで。ぼく、その幸せな状態を「ステュディオス(studious)」っていう状態だと思うんです。

「ステュディオス」から派生した言葉の「スタディ(study)」は、単に「勉強」って直訳されますが、一般的に「勉強」って言葉ってすごく義務的な語感があると思います。そうじゃないんですよ、本来のstudiousは。夢中になって、のめりこむような状態。たぶんラテン語だと思うんですけど。

たとえば白金スタジオでもナントカスタジオでも、「スタジオ(studio)」ってのは、みんながあるものを撮影する‥‥あるものを作るときにみんな熱中して、みんなが集中して自分を忘れて作る場ですよね。(中略)生き生きしている状態が自分がない状態ってのは変なんですけどね。(中略)Crazyですね。

「熱中する、夢中になる」を意味するstudiousから派生したstudio(スタジオ)は【夢中になる場】だったのか!なんて素敵な言葉なんだと思いました。目から鱗。

あなたの、僕のいる“スタジオ”は、なにかに熱中する場ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

後日、縁あって実際にBIRDMANへお邪魔しましたが、縦長のらせん階段状のオフィスが「創造のるつぼ」に見えました。

http://youtu.be/16CnI3jUZJc

Rei Harakamiさん

おはようございます。こんにちは。こんばんは。

天国の時間がわからないので3つでご挨拶しました。

突然の訃報に驚きを隠せません。

40歳。

ちょっと早すぎやしませんか。

きっとご自身でもそう思っていますよね。

LIVEには1回しか足を運べませんでした。

生で聴いた『lust』、

『owari no kisetsu』は至福の時間でした。

(最初、声でくるりの岸田くんかと思ってましたごめんなさい)

http://youtu.be/zAQJpO9khOo

あなたの包み込むような音色に

何度すくわれたことか。

救われたり掬われたり。

励ます音楽でも

悲しみに漬かる音楽でもなく

そっと寄り添ってくれる

カラフルなのに

透明感のある音楽。

たまたまTwitterを見ていたら、

Web制作会社のバスキュールさんが

現在日本にいらっしゃるAKQAのレイ・イナモトさんを

緊急招集してトークセッションを行うとの情報をゲット。

これは行くっきゃない。

AKQAは、インタラクティブマーケティングを専門とするクリエイティブエージェンシー。スタッフは1,000人にのぼり(イナモトさん談)、ロンドン、サンフランシスコ、ニューヨーク、ワシントンDC、アムステルダム、ベルリン、上海、サンサルバドルなど世界中にオフィスを構え、デジタル領域の革新的なブランド体験を日々リリースしています。

その中でニューヨークに在籍しながら4地域のクリエイティブを見ているのが、レイ・イナモトさん。

Advertimesの略歴を引用させて頂きます。

レイ・イナモト(稲本零)

英Creativity誌「世界の最も影響のある50人」の1人にも選ばれた、世界を舞台に活躍するクリエイティブ・ディレクター。R/GA、Tronic Studioなどを経て、2004年10月、欧米大手デジタル・エージェンシーAKQAにグローバル・クリエイティブ・ディレクターとして入社 。2008年にはチーフ・クリエイティブ・オフィサーに昇進。2010年には日本人として初めてカンヌ国際広告祭チタニウム・インテグレーテッド部門の審査員に抜擢されるなど、「広告業界のイチロー」とも呼ばれている。

トークセッションは2部構成になっており、第一部がイナモトさんとバスキュールのクリエイティブディレクター・馬場鑑平さん、原ノブオさんとのセッション。ワイデン+ケネディのチーフCD・ジェロームさんも加わり、さらに来客として来ていたPARTYの清水幹太さんと中村洋基さんからも質問がパスされるという、贅沢な空間に。

第二部はアメリカのオンラインゲーム市場で有名なプログラマーのベン・ガーニーさんによる、米国オンラインゲームの現在と未来について。

今回は、手元のメモを元に第一部をざくっとまとめます。

– – – – – – – – – – – <ここから> – – – – – – – – – – –

イナモトさん:

ここ18ヶ月の変化で言うと、クライアントは「ソーシャルを使ってくれ」と言うようになった。このニーズは日増しに高まっている。

AKQAは自らのことを広告代理店とは呼ばない。楽しい体験をつくり、それが結果的に広告になるという流れ。

馬場さん:

僕は「作品」をつくりたいと思っている。元々Flashクリエイターだったので、一人だった。一人で作業するところからCDという立場になり、みんなでやるようになった。みんなでやるからには、絶対に成功させる!という思いでやるようになったのが自分の中での変化。

例えばGALAXY SⅡのスペースバルーンを使って宇宙へ端末を飛ばすプロジェクトは、実施までにものすごいリスクが伴った。それだけに、何人の人がUstream中継に集まるかが怖かった。だけど、絶対成功する!と思うこと。それは、絶対失敗する!という恐怖感の裏返しだった。

(結果、GALAXYという名のスマートフォンを宇宙へ飛ばす計画は38万人が見守り大成功)

イナモトさん:

今、何がアイデアなのか?と問われる。

今までは、それはTVや新聞、ラジオなど各メディア単位でのクリエイティブになった。でもこれからはアイデアの定義を変えたいと思っている。

これからのアイデアとは「物語のある道具」です。

それもただ使う道具ではなく、ブランドとして記憶に残る道具。

そして、ソーシャルで語ってもらうこと。それは、その人のソーシャルグラフから引き出す。主役は(クライアントではなく)ユーザーです。

そのアイデアを構成するために、僕はインサイトがものすごく大事だと考えます。消費者のインサイトは何か?にこだわる。

じゃあ、ハイネケンの『Star Player』という我々が手がけた仕事を例に見ましょう(註:カンヌライオンズ サイバー部門Gold受賞)。

チャンピオンズリーグを見ている人の75%は家で視聴していることが分かった。うち65%はPCやケータイの画面を見ながら、家でのサッカー観戦を楽しんでいる。ここにインサイトがある。そこで、PCやケータイなどのデバイスを使って勝敗を予想し合う「Star Player」をつくった。

【来場者からの質問】

デジタル領域であれば、直接「売り」につながるアイデアも有りだと思いますが、この施策は購入とは直結しませんよね?そこはクライアントから注文が付いたりはしなかったのですか?

イナモトさん:

幸いなことにその質問はされなかったです(笑)。

確かにそういう方向もあるだろうけど、これはあくまでブランド体験を深めるための装置。フットボールのTV中継のスポンサーもハイネケンなので、彼らは「The ENTRANCE」という素晴らしいCMを流しているが、流れるものよりももっと留まるものを提供したかった。

こういうものをつくって面白いというか不思議な現象が起きていて。

それは、アイデアの権利は誰のものか?ということ。

我々のものなのか、クライアントのものなのか。

原さん:

この仕組み自体に名前があればエージェンシーのものになりそうですけどね。パッケージとして他でも転用可能なイメージができる。

イナモトさん:

たしかに。勝敗予想の性格を考えるとサッカーよりも野球のスピード感の方がマッチしてるかもな、とも思います。

【司会・@mariroomさんからの質問】

クライアントはこういったアイデアをすぐ理解してくれるんですか?やっぱ欧米だから理解度が高いとか‥‥

イナモトさん:

クライアントの理解はどこであれ時間が掛かる。決まるのに1年以上費やし、プレゼンの数もすさまじかった。

別のクライアントでは同じプレゼンを××回もやった。各部署ごとの“糊付け”として。気が遠くなるが、それは上へ通すためのプロセス。

そして彼らの評価軸は「どれだけリーチしたか?」の定量的なものも求められるし、体験の新規性も見られる。

そんな中にあって、今までの広告は「ものを語る・告げる」ことだった。

これからの広告は、消費者がブランドを語る場を提供することだと思う。

原さん:

僕自身の日々心がけているというか考えていることは、

全員が、目指すところへ向かって走る。ということ。

ロボット開発者とか、未来をつくる人は別に存在する。だけど、未来をつくる人に刺激を与えるキッカケになら僕もなれるんじゃないか。(そのために)目の前のことを見るんじゃなくて、アカルイミライを描く。その先に結果的に広告として転用できるならそれでいい、という考え方。みんなでチームになって走る。クライアントもチーム員。

イナモトさん:

ロボットといえば、むりやり繋ぐけど(笑)、もうひとつ我々の手がけたもので『HALO REACH』(Xboxのゲームソフト)のキャンペーンがあります。キャンペーンって言葉は好きじゃないんだけど。一過性な印象が強すぎて。

別の撮影の時に、ロボットのエンジニアが「アームの先端を使って、長時間露光で3Dの絵を描くことができるんですよ」と漏らした。その言葉が引っかかって、さらに9.11のメモリアルのライトが思い出されて、HALOの戦士たちを光の点で描こうと考えた。(註:戦士を讃える、あるいは弔うといった印象は9.11のイメージから来ているのかも)

このドットひとつひとつは、Facebookの「いいね!」ボタンを押されるごとに打たれるんです。ユーザーひとりひとりのクリックアクションでビジュアライズされる。

【会場】おぉ〜!

イナモトさん:

僕はブレストを大事にしたい。

ブレストはかけ算。アイデアの山をつくる。

クリエイティブディレクションは引き算。アイデアの山から宝を引き出してクライアントに提示する。

朴さん:(バスキュールの社長)

デジタル領域に対して広告の予算が割かれる規模は年々増えてきています。ただ、その3倍くらいの勢いで結果が求められている。つまり、外すと地獄。ソーシャルで話題を取れるか?がシビアに見られていて。まず主語がクライアントや商品ではソーシャルで話題にされることはない。主語は「私」、主役はユーザーなんですね。レイさんも仰ってましたけど。それはものすごく高いハードルで、今日は本当に貴重なお話を聞けました。

【最後に、未来志向のクリエイターに向けて】

(ワイデン+ケネディのCD、ジェローム氏からもひと言)

馬場さん:

えぇっ‥‥日和らずにがんばりましょう。

原さん:

与えられると思うな、ってことですね。自分で獲りに行く。

ジェロームさん:

オリジナリティは仕事以外のことから生まれます。人生、生活すべてがアイデアの源。それがオリジナリティ。僕はCDという立場上、会社の中でアイデアを皆が語りやすい場を築くことに専念してきた。繊細なクリエイターから発せられるアイデアを潰すことなく引き出すことに。そういった場は非常に大事。

イナモトさん:

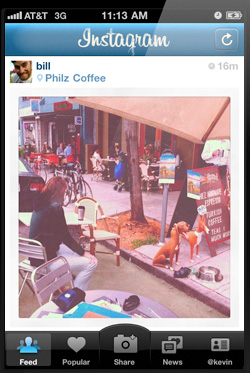

ジェロームの後にナンだけど、もうすべてが、あらゆることがやり尽くされてしまっている今、僕はオリジナリティよりも視点のずらし方が大事だと考えている。例えばInstagram。

Instagramは社員4人で資本金7,500万円くらいで立ち上げられた(9ヶ月で500万ユーザーを突破)。写真をトイカメラ風に仕上げるアプリは今までも存在したけれど、彼らは写真にソーシャルの概念を加えた。それが視点を変えるということ。そこにアイデアがある。何をどうリミックスさせるかを考えていきたい。

– – – – – – – – – – – <ここまで> – – – – – – – – – – –

以上です。

最後は『アイデアのつくり方』的な話になりましたが、『HALO REACH』の事例を聞けばそれも納得です。

こうして読み返してみると、バスキュールのお二人は「制作現場の仕事への姿勢」や「業界に身を置く者としての志向」を語っているのに対して、レイ・イナモトさんは「これからのアイデアの話をしよう」という指向。面白かったです。

カンヌで得た知見ともシンクロすることがたくさん。

ちょうどAdvertimesで掲載されているイナモトさんの記事とも重なる部分が多いですが、やはり生で聞くのは100倍違いますね。行ってよかった!

バスキュールさん、イナモトさん、ありがとうございました。

CANNES LIONS 2011 REVIEW #01、

CANNES LIONS 2011 REVIEW #02、

CANNES LIONS 2011 REVIEW #03のつづきです。

カンヌがどんな雰囲気だったのか、

ビデオで撮ってきたものをつないで編集してみました。

冒頭の長い行列は、最終日、フィルム部門を観る人たち。先頭集団は2時間前に並んだ日本人(僕ら)でした。行列大好きJapanese。

合間に挟んだダースベイダーやサッカーのカットは、フィルム部門でGoldやGrand Prixを獲った作品。

夜のテラスでグラスを運んだり気持ちよく踊ったりしているブロンドの女性たちのシーンは、REVIEW #03でも書いたPARTY パーティーの模様です。ゴージャス。ビバヒルってこんな感じなんだろーなー。