※ネタバレはありません。

映画の予告編は、公開前から徐々に、あるいは同時にいくつかの別の方向性をもってリリースされます。

たとえば最初は「○○シリーズの最新作」という情報だけを伝えて、次にキャストメイン、その次にストーリーメインで構成していったり、テレビでは大衆向けに最もキャッチーな「愛」を前面に押し出しながら、映画館では「運命を左右するギリギリの攻防と葛藤」を山場にもってきた編集にしたり。

何をもって「面白い」と感じるかは人それぞれで、どこにスポットを当てて予告編をつくり、どの客層に向けて流すかでヒットするかしないかが変わってしまう。まさにマーケティングの世界。では、『ダークナイト』や『インセプション』のクリストファー・ノーラン監督の新作『インターステラー』の場合はどうでしょう。

『インターステラー』(原題:Interstellar)

出演:マシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイ、ジェシカ・チャステイン、マイケル・ケイン

公開: 2014年11月22日

監督: クリストファー・ノーラン

上映時間: 169分あらすじ

近未来、地球規模の食糧難と環境変化によって人類の滅亡のカウントダウンが進んでいた。そんな状況で、あるミッションの遂行者に元エンジニアの男が大抜てきされる。そのミッションとは、宇宙で新たに発見された未開地へ旅立つというものだった。地球に残さねばならない家族と人類滅亡の回避、二つの間で葛藤する男。悩み抜いた果てに、彼は家族に帰還を約束し、前人未到の新天地を目指すことを決意して宇宙船へと乗り込む。(シネマトゥデイより)

最初は予告編第1弾。6月に公開されたものです。

「人類の運命を背負い宇宙へ旅立つ男の、最愛の娘との別れ」が描かれた内容。

この映画の中心はヒューマニティ、人間の感情描写です。それを真正面からエモーショナルに描いた正直な予告編といえます。

しかしながら、このSF大作の見どころは親子愛に留まりません。それ「だけ」ならむしろ『アルマゲドン』の方がすがすがしくシンプルに描かれています(余談ですが『アルマゲドン』で向こう見ずな若者A・Jを演じたベン・アフレックの弟、ケイシー・アフレックが主人公クーパーの息子役で出演しています。一瞬、ベンかと思ってアレ?ってなった)。

実際、ドラマチックな展開に心が揺さぶられますが、単純にSFの設定を借りてきた感動巨編という側面でのみ捉えられると、もったいない。

こんな映画じゃないよ!

配給会社としては「SFのガチオタやノーラン監督のファンは放っておいても観に来るからもっとマスへリーチしたい」と考えているのかもしれないけれど、デートムービーにするには無理があります。日本中のカップルを不幸に陥れる。

いやいや、ヒューマンドラマだけじゃなくて、製作総指揮に理論物理学の教授も加わって本格的に時空のトンネル=ワームホールやブラックホールを「現在考えうるかぎり最も正確に」ビジュアライズしちゃったのがすごいんだよ!・・・・と、GIGAZINEさんで詳しく紹介されています。ネタバレにはならないので、これから観に行かれる人は予備知識程度に読んでおくのもいいかもしれません(知らなくても楽しめます)。

「インターステラー」のSFっぷりは一体どれぐらいで何がスゴイのか、SF小説とかSF映画とか大好き野郎が見るとこうなる

8月に公開された予告編第2弾は、一気に情報量が増えます。親子の絆とSF描写が7:3くらい。ある意味、直後に紹介する第3弾も含めて最も本編の魅力を押さえた予告編です。YouTubeの再生回数が最多なのは映画の公式サイトで自動再生されるためで、配給会社としてもこの第2弾を(現在の)軸足に置いていると思われます。まあ、これだけでもぜんぜん導入部でしかないんだけど、予告だから正しい。

そして10月22日、日本公開のちょうど1ヶ月前に公開された第3弾は、一気にシリアス方向へ。

どう見てもこれヤバイっしょ、という絶体絶命をどう乗り越えるのか?映画館に足を運ぶ人にはクリストファー・ノーラン作品だという「面」は割れているので、期待値が高まっているところへのダメ押しの一手といえるでしょう。

僕の記憶が正しければ、この第3弾で流れるシリアスなBGMは実際の映画では使われていません。予告編用のBGMだと思われますが、0:33あたりに流れる緊張感のある旋律は『インセプション』を思い出させます。ノーラン監督のファンに向けたチョイスなのかも(こういった映画予告編のために作られた曲のオムニバスCDを持っていますが、実にドラマチックにわかりやすく作曲されていて楽しいです)。

実際の劇中で流れるサウンドトラックを手がけたのは、今回もハンス・ジマー。

わざわざイギリスのテンプル協会のオルガンを使った曲は『2001年宇宙の旅』や『未知との遭遇』などのSF映画の名作を想起させる古典的かつ抑制が効いた音色で、この音楽と、70mmフィルムで撮影された粗い画調、どこか憎めないロボットなど、懐かしさを覚えるエッセンスがちりばめられている。そのあたりは監督のインタビューで語られています。必読。

ヒューマニティ全開の予告編第1弾でもチラリと出てきましたが、劇中でアン・ハサウェイ演じる科学者アメリアが科学者らしからぬことを発言します。

「愛だけが時間も空間も超えられる」

また、予告編第3弾では、同じくアメリアが主人公に

「自分の子と、人類の未来。どちらか選べる?」

と疑問を投げかけるシーンがありました。

この映画は「人間の利己、個人的な愛情」と「滅びゆく地球に残された人類の未来」の、比べようもないふたつを行ったり来たりします。やがてそのふたつが折り重なって物語の最終地点へ向かう。エンディングを迎えた頃には、僕は愛とSFのカタルシスに挟まれて涙を溜めていました。

泣ける、と言うと反対側に「私は泣けない」なんていう対立が生まれるし、そんなの個人差でしかないので「泣いた」はぜんぜんダメな部類の感想ですが、自然現象として目から液体があふれて重力に沿って落ちたのだから仕方ない。

重力。そう、『ゼロ・グラビティ』とは違った意味で重力が愛おしい。

3本の予告編を見てきましたが、どれだけ見たところでこの傑作を「観た気」になるには不十分です。この映画本来の魅力は最初から最後まで通して観て初めて見えてくるから。わかりやすいカテゴライズを飛び越えて「SF」も「家族」も「愛」も描かれている、けれども幕の内弁当ではない。まるで太陽と月と地球が重なって現れる日蝕のように、すべてが重なったときに残るカタルシスがある。

あぁ、同じく映画館でひれ伏した友人たちと心おきなく語り合いたい。

そうしたくなる映画が2014年にまだ生まれたことを、嬉しく思います。

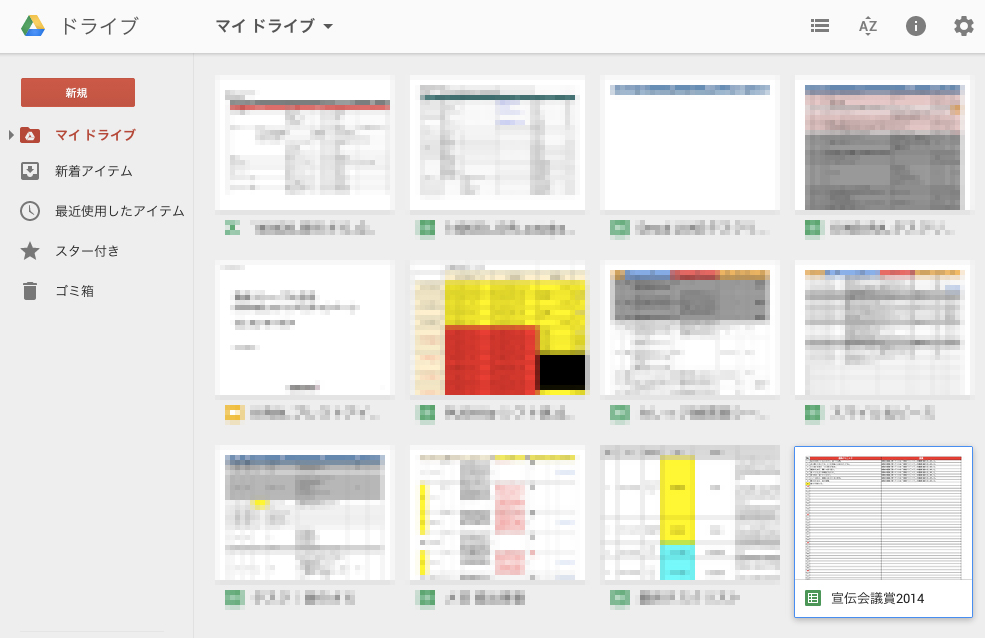

もちろん、いきなりここには書きません。思考を巡らせたり調べ物をメモしたりするときはノートとサインペンを使っていました。けれど、ベッドの中でも電車の移動中でも、ふと思いついたフレーズやアイデアも含めてこのシートに書いておくと、いずれちゃんとした下書きになっていくのです。

もちろん、いきなりここには書きません。思考を巡らせたり調べ物をメモしたりするときはノートとサインペンを使っていました。けれど、ベッドの中でも電車の移動中でも、ふと思いついたフレーズやアイデアも含めてこのシートに書いておくと、いずれちゃんとした下書きになっていくのです。